家暴,作为社会中一种极其严重的违法行为,不仅对受害者的人身安全造成威胁,还会带来深远的心理创伤。近年来,随着对家庭暴力认知的提升和相关法律的完善,家暴行为在法律上的后果愈发严厉。然而,尽管如此,家暴问题依然存在,且在一些地区和文化背景下仍然被视为家庭事务,未能得到足够重视。本文将从家暴行为的法律后果和应对措施五个关键要点进行详细解析,包括家暴的法律定义与认定、法律后果、应对家暴的法律途径、如何通过法律保障受害者的权益以及家暴预防的措施等方面,旨在为广大公众提供法律意识,帮助被害者通过有效途径获得保护和救济。

1、家暴的法律定义与认定

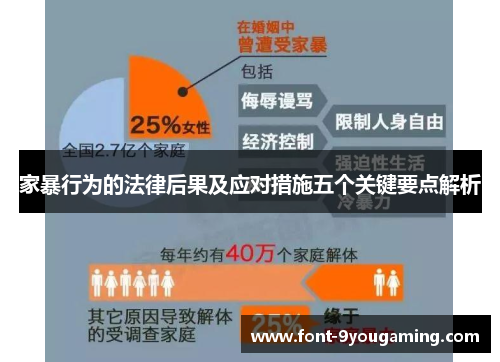

家暴行为的认定是法律处理家暴案件的首要步骤。根据我国《反家庭暴力法》规定,家庭暴力是指家庭成员之间的暴力行为,表现为身体暴力、精神暴力、性暴力和经济暴力等形式。暴力的受害者通常为家庭中的一方成员,如配偶、子女或老年人等。这些行为不仅限于身体上的伤害,还包括言语辱骂、恐吓威胁、控制经济资源等隐性暴力。

在司法实践中,家暴行为的认定往往需要综合多个因素,如受害人的陈述、伤情鉴定、家庭成员之间的关系、目击证人的证言等。法院在处理家暴案件时,除了注重受害人提供的直接证据外,还会重视案件发生的背景及暴力行为的持续性。例如,若受害人多次受到家庭暴力侵害且未能及时报警,法院也会考虑到家暴行为的惯性和长期性。

家暴的认定不仅仅依赖于受害人的指控,还需要一定的证据支持。在某些情况下,受害人可能因恐惧、羞耻等心理因素而不愿意提供证据或主动报警,因此,社会和司法部门的及时干预和相关证明的获取就显得尤为重要。

2、家暴的法律后果

家暴行为在法律上的后果十分严重。首先,家暴行为触犯了刑法,可以根据具体情节追究其刑事责任。如果暴力行为造成了受害人轻伤以上的身体伤害,施暴者可能面临刑事处罚,包括有期徒刑、拘役、罚金等刑罚。

其次,家暴行为也涉及到民事责任。受害人可以根据《民法典》向法院提起诉讼,要求施暴者赔偿因暴力行为导致的医疗费用、精神损害赔偿等。此外,受害人还可以申请离婚或分割共同财产,法院可以根据暴力行为的严重性,做出有利于受害者的判决。

除了刑事和民事责任,家暴行为还可能带来社会信誉的损害。施暴者不仅要承担法律责任,还可能面临家庭、工作及社会关系的破裂。对于一些公共人物或社会名人,家暴行为的曝光可能导致他们的职业生涯受损,名誉受损。

3、应对家暴的法律途径

面对家暴行为,受害者应当及时采取法律手段进行应对。首先,受害人可以向公安机关报案,报警后警方会对家暴事件进行调查,并在有证据的情况下采取必要的强制措施,如报警后迅速处理家暴案件的干预措施。对于情节严重的家暴案件,警方可以对施暴者实施临时拘留。

其次,受害人可以通过法院申请人身保护令。根据《反家庭暴力法》的规定,受害人可以向法院申请人身保护令,要求禁止施暴者靠近受害人或进行威胁、骚扰等行为。人身保护令的有效期通常为六个月,可以根据情况延期。法院还可以根据申请人的请求,依法对施暴者实施限制措施。

在一些特殊情况下,受害人还可以申请离婚并要求分割财产、抚养子女等。法院在处理涉及家暴的离婚案件时,通常会给予受害人一定的优先权,确保受害者的权益不受到侵害。例如,在财产分割时,法院会根据施暴者的过错程度,适当加重对其的财产扣除。

4、如何保障家暴受害者的权益

为了有效保障家暴受害者的权益,社会和法律机构需要共同努力。首先,法律应当提供及时的救助与保护。对于家暴受害者来说,能够迅速获得法律保护是防止家暴蔓延的重要措施。政府和法院可以设置专门的快速通道,帮助家暴受害者申请临时保护令等法律救济。

其次,社会支持系统的建设同样至关重要。家暴受害者不仅仅是法律问题,还涉及到心理、经济等多个方面。通过建立社会援助组织,为受害人提供临时避难所、心理咨询、法律援助等服务,能够帮助受害者度过困难时期,恢复正常生活。

再者,公众的法律意识和社会对家暴的态度也需要改变。家暴不仅仅是家庭内部的私事,更是全社会的问题。通过加强法律宣传、开展家庭暴力的预防教育,提高人们对家暴的敏感度和防范能力,能够有效减少家暴的发生。

总结:

家暴行为的法律后果极其严重,不仅会给施暴者带来刑事、民事等法律责任,还可能导致其社会关系的破裂。因此,家暴受害者应当及时采取法律手段进行应对,利用法律途径保护自己的权益。同时,社会各界应当通过教育与法律支持等方式,减少家暴的发生,并为受害者提供有效的支持与帮助。

九游会要真正杜绝家暴,除了法律的严格执行,还需要社会的共同努力。只有通过强化法律保护、提升社会关注、完善救助机制,才能从根本上保障家暴受害者的基本人权,为家庭的和谐与社会的稳定奠定基础。